Mono no aware – Bedeutung und Ursprung des japanischen Gefühls der Vergänglichkeit

Die Japaner haben ein Wort für ein Gefühl, das im Deutschen kaum benennbar ist: Mono no aware – das Empfinden für die Vergänglichkeit der Dinge. Es beschreibt die bittersüße Mischung aus Melancholie und Dankbarkeit, die wir spüren, wenn ein schöner Moment vergeht.

Dieses Empfinden zieht sich wie ein feiner Faden durch die japanische Kultur. Es begegnet uns in der klassischen Literatur des Genji Monogatari, in den knappen Bildern eines Haiku oder in den stillen Filmszenen von Yasujirō Ozu. Auch moderne Anime und Romane greifen es auf – mal offen, mal verborgen, doch immer spürbar.

Vielleicht kennen Sie dieses Gefühl selbst: den leisen Stich, wenn Kirschblüten vom Wind davongetragen werden, oder die Wehmut, wenn ein Sommerabend im Dämmerlicht versinkt. Genau hier beginnt die Welt von Mono no aware.

-

Die Schönheit des Vergänglichen: Kirschblüten die im Wind tanzen.

Foto @ Pascale Amez auf Unsplash

In diesem Artikel erfahren Sie, was dieses ästhetische Konzept wirklich bedeutet, wie es sich in Literatur, Kunst und Alltag zeigt und warum es bis heute Menschen in Japan und darüber hinaus berührt.

Was steckt wirklich hinter Mono no aware? – Ursprung und Bedeutung eines japanischen Gefühls

Der Ausdruck Mono no aware setzt sich aus zwei Teilen zusammen: mono bedeutet „Ding“ oder „Erscheinung“, aware war einst ein Ausruf der Ergriffenheit. Zusammengenommen beschreibt es ein tiefes Empfinden, das im Deutschen meist als „das Gefühl für die Vergänglichkeit der Dinge“ oder „Pathos der Dinge“ übersetzt wird. Doch keine Übersetzung trifft den Kern ganz, denn es geht um mehr als nur Melancholie – es ist eine ganze Weltsicht.

Im Zentrum steht die Einsicht, dass alles im Leben vergänglich ist. Diese Idee knüpft an das buddhistische Prinzip von Anicca an, doch während der Zen-Buddhismus oft auf Loslösung zielt, betont Mono no aware die Schönheit, die gerade im Vergehen liegt. Es geht nicht um Widerstand gegen den Wandel, sondern um das leise Annehmen – und um die Fähigkeit, darin etwas Kostbares zu entdecken.

Vielleicht haben Sie es selbst gespürt: die Mischung aus Wehmut und Dankbarkeit, wenn Herbstlaub den Boden färbt oder ein vertrauter Moment unwiederbringlich vergeht. Diese stille Intensität, die den Augenblick noch wertvoller macht, ist das Herz von Mono no aware.

-

Vergängliche Schönheit: der Augenblick, kurz bevor die Sonne am Horizont verschwindet.

Foto von Glenn Villas auf Unsplash

Die Geschichte von Mono no aware – von der Heian-Zeit bis in die Moderne

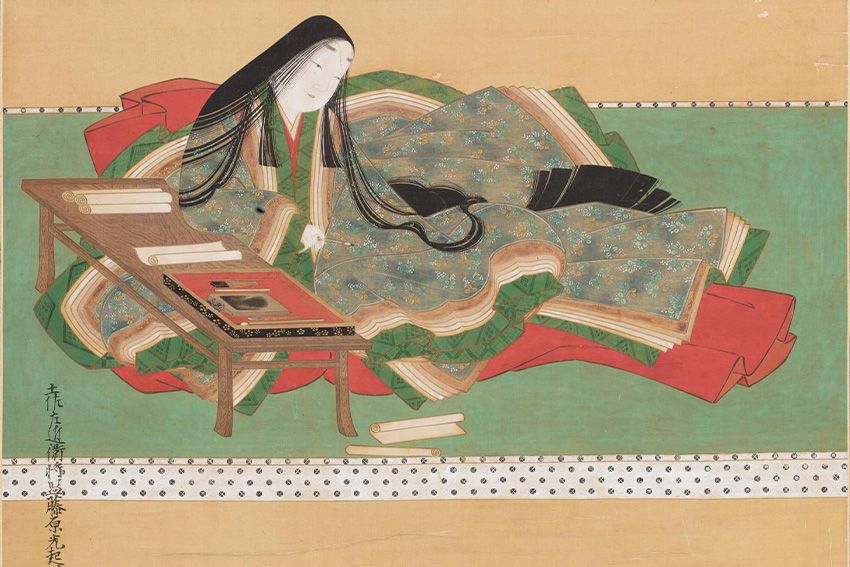

Die Wurzeln von Mono no aware reichen zurück in die Heian-Zeit (794–1185), als die japanische Hofkultur ihre Blüte erlebte. In der frühen Gedichtsammlung Manyōshū klingt dieses Empfinden bereits an. Am stärksten aber zeigt es sich im berühmten Genji Monogatari, das Murasaki Shikibu im 11. Jahrhundert verfasste. Nicht die großen Ereignisse stehen hier im Mittelpunkt, sondern die leisen Momente von Sehnsucht, Abschied und Schönheit im Vergehen.

Im 18. Jahrhundert griff der Gelehrte Motoori Norinaga das Konzept auf und machte es zu einem Schlüsselbegriff der japanischen Ästhetik. Für ihn war Mono no aware nicht nur ein Gefühl, sondern ein Maßstab für Sensibilität und Menschlichkeit. Wer Vergänglichkeit erkenne und fühle, so Norinaga, sei auch fähig zu Mitgefühl.

-

Murasaki Shikibu schreibt die Genji Monogatari (Geschichte von Genji). Darstellung aus dem 17. Jahrhundert.

Foto © Murasaki-Shikibu-composing-Genji-Monogatari, gemeinfrei, Wikimedia Commons

Seither prägt dieser Gedanke die Kultur weit über die Literatur hinaus. Er fließt in Haiku, in die Kunst der Kalligraphie und bis in die moderne Popkultur. Dass Mono no aware über Jahrhunderte lebendig geblieben ist, zeigt, wie zeitlos und universell dieses Empfinden ist.

Mono no aware in Literatur, Kunst und Popkultur – von Haiku bis Anime

Kaum eine Kunstform drückt Mono no aware so klar aus wie das Haiku. In drei knappen Zeilen wird ein flüchtiges Bild eingefangen: fallende Kirschblüten, das Rascheln von Herbstlaub, ein erster Frost. Dichter wie Matsuo Bashō machten daraus kleine Spiegel der Vergänglichkeit, in denen sich das menschliche Herz wiederfindet.

Auch in der klassischen Literatur, allen voran im Genji Monogatari, liegt die Kraft nicht in großen Wendungen, sondern im Zauber flüchtiger Begegnungen und Abschiede. Hier wird deutlich: Literatur in Japan war immer auch Ausdruck einer Haltung zum Leben.

-

Tokio im Regen – Lichter, Spiegelungen und die Flüchtigkeit des Moments.

Foto © Pat Krupa auf Unsplash

Im 20. Jahrhundert griff der Regisseur Yasujirō Ozu dieses Empfinden filmisch auf. Werke wie Tokyo Story zeigen den Alltag von Familien ohne dramatische Höhepunkte – und berühren gerade deshalb tief. Kritiker wie Donald Richie sahen darin das Kino des Vergänglichen.

Heute begegnet uns Mono no aware auch in Anime und Manga. Filme wie Only Yesterday von Studio Ghibli oder Your Name von Makoto Shinkai verknüpfen Schönheit und Verlust auf moderne Weise. Selbst im Sci-Fi-Kontext lebt die Idee weiter: In Ken Lius Kurzgeschichte Mono no Aware erkennt ein japanischer Junge im Weltraum, dass Empfindsamkeit für Vergänglichkeit eine universelle Stärke ist.

Ob in Poesie, Film oder Popkultur – Mono no aware hat immer neue Ausdrucksformen gefunden, bleibt aber im Kern dasselbe: ein stilles Bewusstsein, das Schönheit gerade im Vergehen erkennt.

Mono no aware im Alltag – Natur, Rituale und stille Momente

Am deutlichsten spürbar wird Mono no aware beim Hanami, dem Betrachten der Kirschblüten. Für wenige Tage im Jahr verwandeln sie Japan in ein Meer aus Rosa und Weiß, bevor sie im Wind davongetragen werden. Gerade dieses kurze Aufleuchten macht ihre Schönheit so berührend: Die Vergänglichkeit wird nicht verdrängt, sondern gefeiert.

Auch die japanische Teezeremonie lebt von diesem Gedanken. Jeder Handgriff, jeder Augenblick gilt als einzigartig. Das Prinzip ichigo ichie – „eine Begegnung, ein Leben“ – erinnert daran, dass selbst das gemeinsame Trinken einer Schale Tee nie wiederkehrt.

Zeitgenössische Kunst greift diese Stimmung ebenfalls auf. Der Fotograf Jürgen Schabel etwa dokumentierte nach der Fukushima-Katastrophe verlassene Räume – Bilder voller Melancholie, die doch eine stille Schönheit bewahren. Sie zeigen, dass Mono no aware nicht nur romantisch, sondern auch existenziell und gesellschaftlich ist.

Und vielleicht kennen Sie dieses Gefühl selbst: beim ersten Herbstwind, der buntes Laub fortträgt, oder in der Stille nach einem Regenschauer. Solche Augenblicke machen deutlich, dass Mono no aware nicht nur in Japan erlebbar ist, sondern überall – wenn wir bereit sind, im Vorübergehenden Schönheit zu erkennen.

Weniger bekannte Facetten von Mono no aware – jenseits von Wabi-Sabi

Im Westen wird Mono no aware oft mit Wabi-Sabi verwechselt – jener Ästhetik, die das Schlichte und Unvollkommene feiert. Doch der Unterschied ist entscheidend: Während Wabi-Sabi die Dinge selbst betrachtet, liegt der Kern von Mono no aware im Gefühl, das ihr Vergehen auslöst. Auch zu Konzepten wie Yūgen (das Geheimnisvolle) oder Shibui (zurückhaltende Eleganz) gibt es Berührungspunkte, doch keines fängt die emotionale Tiefe von Mono no aware ein.

Der Gelehrte Motoori Norinaga ging sogar noch weiter: Für ihn war das Empfinden der Vergänglichkeit nicht nur eine ästhetische, sondern auch eine moralische Haltung. Wer sich berühren lasse, werde auch fähiger zu Mitgefühl. Diese Dimension wird außerhalb Japans selten betont, ist aber zentral.

Spannend ist auch die Verbindung zur Populärkultur. In Godzilla-Filmen oder Erzählungen über Naturkatastrophen taucht das Motiv immer wieder auf. Hinter der Zerstörung steht oft ein stilles Pathos – der Gedanke, dass das Vergehen Teil des Lebens ist.

Und auch in der modernen japanischen Kunst lebt das Konzept fort, sei es in ephemeren Installationen oder digitalen Arbeiten, die bewusst mit Vergänglichkeit spielen. Es zeigt sich: Mono no aware ist nicht nur ein poetisches Ideal, sondern auch eine Quelle künstlerischer Innovation.

Von Kritikern, Gelehrten und Reisenden – Mono no aware aus verschiedenen Blickwinkeln

Der amerikanische Japanologe Donald Richie sah im Kino von Yasujirō Ozu das Wesen von Mono no aware verwirklicht. Seine Filme, so Richie, handelten nicht von dramatischen Handlungen, sondern vom Fluss der Zeit – und berührten deshalb so tief.

Schon im 18. Jahrhundert betonte Motoori Norinaga, dass das „Pathos der Dinge“ nicht nur ästhetisch, sondern auch ethisch bedeutsam sei. Wer Vergänglichkeit empfindet, entwickelt Mitgefühl und eine feinere Wahrnehmung des Lebens.

Auch Künstler und Reisende greifen das Thema auf. Der Fotograf Jürgen Schabel zeigte nach der Katastrophe von Fukushima Bilder voller Stille und melancholischer Schönheit. Der Brite Alex Prior beschrieb nach einer Japan-Reise die besondere Atmosphäre zwischen Moderne und Tradition, die immer von einer stillen Vergänglichkeit durchzogen sei.

So entsteht ein vielschichtiges Bild: Mono no aware ist kein fernes Konzept, sondern ein Empfinden, das Menschen in Literatur, Kunst und Alltag berührt – damals wie heute.

Die stille Kraft von Mono no aware

Mono no aware macht deutlich, dass Schönheit und Vergänglichkeit zusammengehören. Was im ersten Moment wie Melancholie wirkt, entpuppt sich als Einladung, das Leben intensiver wahrzunehmen. Von der Heian-Literatur über Kirschblütenfeste bis hin zu Anime und moderner Kunst prägt dieses Gefühl die japanische Ästhetik – und findet auch im Westen immer mehr Beachtung.

Vielleicht haben Sie es selbst gespürt: beim Sonnenuntergang, der nie wieder so erscheint, oder im flüchtigen Lächeln eines Menschen. In solchen Momenten offenbart sich das Herz von Mono no aware – ein stilles Band, das Menschen über Zeit und Kulturen hinweg verbindet.

-

Ein Haiku über den Blütenregen: Sinnbild für Vergänglichkeit und das japanische Empfinden von Mono no aware. Copyright © japanwelt.de

Um dieses Gefühl lebendig werden zu lassen, veröffentlicht Japanwelt jede Woche ein selbst verfasstes Haiku auf Facebook, Instagram und X. In nur drei Zeilen öffnet sich ein kleines Fenster zu jenem Empfinden, das auch Sie dazu einlädt, im Alltäglichen das Besondere zu erkennen.

Das könnte Sie auch interessieren:

Die 12 japanischen Tierkreiszeichen und ihre Bedeutung – Jūnishi im Überblick

Religion in Japans Popkultur – Shinto & Buddhismus in Anime & Games erklärt

Titelfoto © Japanwelt

Passende Artikel

Kintsugi-Set: 9 teiliges japanisches...

Das Japanwelt - Kintsugi-Set ermöglicht die Reparatur von Keramik und Porzellan mit einer traditionellen japanischen Technik, die beschädigte Stellen nicht verbirgt, sondern durch gold- oder silberfarbene Akzente hervorhebt. Dieses Verfahren, auch als japanische Gold-Reparatur bekannt, macht die Bruchlinien zum ästhetischen Mittelpunkt des Objekts. Diese 2. Edition des Japanwelt-Kintsugi-Sets wurde rundum...

32,50 € *

Kommentar schreiben