Sen-no Rikyū: Der Meister der japanischen Teezeremonie

Sen-no Rikyū (千 利休, 1522 bis 1591) gilt als legendärer Meister der japanischen Teezeremonie. Diese Zeremonie geht zwar nicht direkt auf ihn zurück, doch die bis heute bestehenden strengen Formalien und Regeln wurden weitgehend durch ihn formalisiert. Seine Familie ist zudem für die Gründung der bis heute bedeutendsten Teeschulen Japans verantwortlich – der Omotesenke, der Urasenke und der Mushakōjisenke.

Neben seiner Bedeutung als Teemeister hatte Sen-no Rikyū durch das von ihm perfektionierte Wabi-Cha auch großen Einfluss auf die Entwicklung der japanischen Architektur, des Designs und vieler weiterer Künste.

Unter Wabi-Cha versteht man eine auf der ästhetischen Lehre des Wabi-Sabi gründende Form der Gestaltung einer Teezeremonie. Dazu gehören auch die Gestaltung des japanischen Teeraums sowie des Teegeschirrs. Sen-no Rikyū Wabi Sabi beschreibt damit eine Philosophie der Schlichtheit und natürlichen Schönheit, die seine Arbeit prägte.

Durch seine herausgehobene Stellung und Bedeutung gilt er als einer der Teeheiligen Japans. Eine Statue von ihm steht bis heute im buddhistischen Daitoku-ji (大徳寺) Tempelkomplex in Kyoto. Dort lebte und wirkte Sen-no Rikyū viele Jahre als Zen-Mönch. Auch an anderen Orten Japans, insbesondere in seiner Heimatstadt Sakai in der Präfektur Osaka, finden sich Museen und Gedenkstätten zu seiner Person.

Selbst in Literatur und Film wird die Figur des legendären Teemeisters immer wieder aufgegriffen. Besonders Sen-no Rikyū Filme und Sen-no Rikyū Bücher thematisieren sein Leben und Werk. Das liegt wohl auch daran, dass er während der bewegten Sengoku-Zeit (1477 bis 1573) lebte. Die Gründe für seinen Freitod durch ehrenhaften Seppuku (切腹, eine ritualisierte Form des Selbstmordes im feudalen Japan) sind bis heute nicht vollständig geklärt. Dieses dramatische Ende trägt zur Faszination um das Sen-no Rikyū Schicksal bei.

-

Statue in Sakai, der Geburtsstadt von Sen-no Rikyū

Foto © Wei-Te Wong - 堺市博物館, CC BY-SA 2.0

Die frühen Jahre von Sen-no Rikyū: Geburt, Kindheit und Ausbildung

Sen-no Rikyū wurde im Jahr 1522 unter seinem Geburtsnamen Yoshirō (与四郎) in Sakai geboren. Diese Stadt war eine einflussreiche Handelsmetropole in der Präfektur Osaka, die damals zur Provinz Izumi gehörte.

Sein Vater Tanaka Yohē (田中 与兵衛) war ein wohlhabender und einflussreicher Fischhändler sowie Lagerhausbesitzer. Er ermöglichte seinem Sohn schon früh den Zugang zu Bildung und spiritueller Ausbildung. So studierte Sen-no Rikyū beim buddhistischen Tempel Nanju-ji in Sakai die Praktiken des Zen-Buddhismus. Während dieser Zeit nahm er den Namen Hosensai Soeki an.

Bereits in seiner Jugend beschäftigte sich Sen-no Rikyū mit der japanischen Teezeremonie. Er lernte deren klassische Form, die für den Shoin (Aufenthaltsraum) als angemessen galt, schon in jungen Jahren von seinem ersten Lehrer Kitamuki Dochin. Später wurde er durch Takeno Jōō mit einer neuen Form der Teezeremonie vertraut gemacht. Diese nutzte statt des traditionellen Shoin eine kleine, strohgedeckte Hütte (Chaya) für die Durchführung der Zeremonie.

Nach seiner Ausbildung scheint Sen-no Rikyū zunächst die Geschäfte seines Vaters übernommen zu haben. Dennoch war er bereits im Alter von nur 23 Jahren in Sakai als Meister der Teezeremonie mit einem sehr eigenen ästhetischen Verständnis bekannt. Es ist außerdem überliefert, dass er während der mittleren Phase seines Lebens einige Jahre im Daitoku-ji in Kyoto verbrachte. Dort vertiefte er sein Verständnis der Zen-Philosophie, was wiederum seine Ansichten zur Ästhetik und zur Teezeremonie nachhaltig prägte.

Aufstieg zum Meister: Sen-no Rikyūs Karriere in der Teezeremonie

Schon in seiner Heimatstadt Sakai erntete Sen-no Rikyū in jungen Jahren große Anerkennung für seine Teezeremonien. Seinen wirklichen Durchbruch und den Aufstieg auf die nationale Bühne Japans erlebte er jedoch erst im Alter von 53 Jahren, im Jahr 1575. Damals wurde er unter vielen Teemeistern ausgewählt, um eine Teezeremonie während eines Festes von Oda Nobunaga, dem zu dieser Zeit mächtigsten Feudalherren Japans, durchzuführen.

Noch bedeutender war allerdings die enge Beziehung zwischen Sen-no Rikyū und Toyotomi Hideyoshi (1537 bis 1598), dem Nachfolger von Oda Nobunaga. Nach weiteren zehn Jahren des Krieges gelang es Hideyoshi schließlich, die weitgehende Einigung Japans zu vollziehen. Für ihn richtete Sen-no Rikyū zahlreiche Teezeremonien aus, die nicht nur kulturelle, sondern auch diplomatische Bedeutung hatten.

Sen-no Rikyū ermunterte die feudalen Herrscher jener Zeit, Hideyoshi wertvolles Teegeschirr zu schenken – ein Objekt, dem dieser geradezu verfallen war. Darüber hinaus bewegte er viele dazu, sich Hideyoshis Armee anzuschließen. So entstand während der gemeinsamen Teezeremonien eine enge Beziehung zwischen dem Feldherren und dem Teemeister. Im Verlauf der Jahre gewann Sen-no Rikyū dadurch erheblichen Einfluss am Hof des mächtigen Herrschers.

Sein Aufstieg zum Hofmeister der Teezeremonie und seine Rolle als Vermittler zwischen Kriegsherren und Herrschern prägen bis heute das Bild, das man sich von Sen-no Rikyūs Karriere macht.

- ChashitsuTai-an des Meisters im Myōki-an, Kyoto, spätes 16. Jahrhundert

Foto © Culture Relics Foundation, TAIAN in MyokiAN Kyoto, gemeinfrei, Wikimedia Commons

Philosophie und Prinzipien: Wabi-Sabi und die Grundsätze der Teezeremonie

Für die Entwicklung des Wabi-Cha, das die Einheit von Zen und Tee postuliert, stützte sich Sen-no Rikyū auf das eng mit dem Zen-Buddhismus verbundene ästhetische Konzept des Wabi-Sabi. Diese japanische Ästhetik stellt, vereinfacht gesagt, Unvollkommenheit, Vergänglichkeit und die Schönheit der Natur in den Mittelpunkt. Sen-no Rikyū Wabi Sabi beschreibt genau diese Haltung, die er auf die Durchführung der japanischen Teezeremonie, ihr Setting und die genutzten Teegerätschaften übertrug.

Ein zentrales Element war für ihn die strohgedeckte Hütte als ideale Form eines Chaya (japanisches Teehaus). Diese entwickelte er weiter, hin zu kleinen, minimalistischen und sehr persönlichen Teehäusern, in denen Gastgeber und Gäste in unmittelbarer Nähe zueinander Platz nahmen. Besonders betonte Sen-no Rikyū die persönliche Beziehung zwischen den Teilnehmern, die er als wesentlichen Bestandteil der Teezeremonie verstand. Seine Regeln und Formalisierungen hielt er im Werk Hyaku-jō-seiki (百丈清槻) fest.

Für das von ihm geprägte Wabi-Cha setzte Sen-no Rikyū vier zentrale Prinzipien, die auch heute noch die Grundlage des Teewegs (Sadō) bilden: Harmonie (Wa), Respekt (Kei), Reinheit (Sei) und Ruhe (Jaku).

- Wa (和), die Harmonie, umfasst die gesamte Teezeremonie. Sie zeigt sich im Umgang von Gastgeber und Gästen miteinander, in der Präsentation der Speisen sowie in der Auswahl des Teegeschirrs. Eine wichtige Rolle spielt auch der Bezug zur jeweiligen Jahreszeit, um die Harmonie im Einklang mit der Natur herzustellen.

- Kei (敬) bedeutet Respekt, Ehrfurcht und Hochachtung. Diese Haltung soll nach Sen-no Rikyū nicht nur zwischen Menschen bestehen, sondern auch gegenüber den verwendeten Teeutensilien. Der respektvolle Umgang, Gastfreundschaft und Rücksichtnahme erleichtern zudem auch Laien den Zugang zur Teezeremonie.

- Sei (清) steht für Reinheit, Ordnung und Sauberkeit – sowohl der äußeren Dinge als auch des inneren Herzens. Daher gehört die rituelle Waschung vor dem Betreten des Teehauses ebenso zur Zeremonie wie die sorgfältige Reinigung der Teegerätschaften durch den Teemeister oder Gastgeber. Ziel ist es, Geist und Herz zu reinigen, bevor der Tee gemeinsam genossen wird.

- Jaku (寂), die Ruhe oder Stille, bedeutet nicht nur die Abwesenheit äußerer Geräusche. Vielmehr beschreibt sie die innere Einkehr und die Ausstrahlung von Gelassenheit, die sich auf die gesamte Teegesellschaft überträgt.

Zusammen bilden diese vier Prinzipien das Konzept Wakei Seijaku (和敬清寂), das die Erfahrung einer japanischen Teezeremonie grundlegend prägt. Sie unterscheidet sich dadurch deutlich von einer gewöhnlichen Zusammenkunft. Die Teezeremonie wird zu einer meditativen Praxis, in der jede Bewegung und Handlung eine tiefere Bedeutung erhält.

Idealerweise entsteht ein starkes Gefühl von Gemeinschaft – umso mehr, da Standesunterschiede während einer Chanoyu (Teezeremonie) keine Rolle spielen sollten. Dieses Prinzip machte sich auch Oda Nobunaga und später Toyotomi Hideyoshi zunutze. Beide setzten die Teezeremonie als diplomatisches Instrument ein, um ihre Macht zu festigen und auszubauen. Auch wenn das nicht dem reinen Geist des Sadō entsprach, zeigt es doch die enorme Wirkung, die Sen-no Rikyūs Philosophie auf die politische und gesellschaftliche Landschaft Japans hatte.

Sen-no Rikyūs bahnbrechende Beiträge zur Teezeremonie

Sen-no Rikyū hat die japanische Teezeremonie nicht nur formalisiert und ihr ein tiefgehendes philosophisches sowie ästhetisches Gerüst verliehen. Er bereicherte die Praxis auch in materieller Hinsicht – mit Innovationen, die bis heute bestehen. Zwei seiner bedeutendsten Beiträge sind die Raku-Keramik und die Konzeption des Teehauses, das er radikal veränderte.

Ein herausragendes Beispiel ist die Raku-Keramik. Diese spezielle Form der Keramik, insbesondere bei japanischen Teeschalen, wurde von Sen-no Rikyū gemeinsam mit Chōjirō, einem vermutlich aus Korea stammenden Dachziegelmacher, in Kyōto entwickelt. Ihr Ziel war es, der Prämisse des Wabi-Cha auch in der Auswahl und Gestaltung der für die Teezeremonie genutzten Keramik Ausdruck zu verleihen. Raku bezeichnet zudem ein besonderes Brennverfahren, bei dem die Schalen bei niedriger Temperatur gebrannt und direkt aus dem Ofen genommen werden. Die so entstehenden Raku-Teeschalen sind voller Unregelmäßigkeiten, was sie einzigartig macht. Klassischerweise sind sie oft schwarz und zurückhaltend lackiert, ganz im Sinne des Wabi-Sabi, das Schlichtheit und Natürlichkeit wertschätzt. Später wurde auch im Westen eine eigene Form der Raku-Keramik entwickelt.

Der zweite maßgebliche Beitrag von Sen-no Rikyū liegt in seiner Konzeption des Teehauses. Er verkleinerte die damals noch recht neue Idee eines strohgedeckten Chaya (japanisches Teehaus) drastisch.

Er reduzierte die Dimensionen auf ein optimales Maß von 2 x 2 Metern. Zudem entwarf er eine niedrige Eingangstür, die es erforderte, dass jeder Besucher sich verbeugen musste – eine Geste der Demut. Dieses Design erhöhte das Gefühl von Abgeschiedenheit und Gemeinschaft. Das Äußere wie das Innere des Teehauses sollten so minimalistisch wie möglich gestaltet sein. So rückte der Fokus ganz auf die Durchführung der Teezeremonie und die Verbundenheit mit der Natur. Ein berühmtes Beispiel für diesen Stil ist der Taian Teeraum im Myōki-an-Tempel in Kyōto, den Sen-no Rikyū selbst entworfen hat.

Weitere berühmte Teeräume nach dem Vorbild des großen Teemeisters wurden später von seinen Nachfahren erbaut. Diese gründeten auch die drei bedeutendsten Teeschulen Japans: Omotesenke, Urasenke und Mushakōjisenke, die das Erbe von Sen-no Rikyū bis heute bewahren.

Zuletzt formalisierten Sen-no Rikyū und seine Schüler die ritualisierten Handlungen bei der Teezeremonie. Er fügte auch neue Teeutensilien hinzu, darunter die „Rikyū-Teeschaufel“ und der „Rikyū-Bambusbesen“. Dabei handelt es sich um besondere Varianten des Chashaku (Teelöffel) und des Chasen (Teebesen), die auch heute noch verwendet werden.

Historischer Kontext: Sen-no Rikyū und die Machtkämpfe der Sengoku-Zeit

Sen-no Rikyū lebte während einer der unruhigsten und blutigsten Epochen der japanischen Geschichte – der Sengoku-Zeit. Diese Periode begann 1477 mit dem endgültigen Niedergang des Ashikaga-Shogunats und endete 1573. Die Sengoku-Zeit, auch als „Zeit der kriegführenden Lande“ bekannt, war geprägt von ständigen Kriegen, Machtkämpfen und Intrigen. Zahlreiche Feudalherren, zu Beginn etwa dreißig, kämpften um die Vorherrschaft in Japan.

Zu den bedeutendsten Kriegsherren jener Zeit zählten Mōri Motonari, Hōjō Ujitsuna, Imagawa Yoshimoto, Takeda Shingen, Uesugi Kenshin und schließlich Oda Nobunaga. Letzterer war der erste, dem es gelang, eine große Einigung zu erreichen. Für Oda Nobunaga war Sen-no Rikyū als Teemeister tätig, und er war es auch, der ihn an die Spitze der damaligen Teezeremonie-Meister brachte.

Die darauf folgende Zeit der sogenannten „drei Reichseiniger“ – die Azuchi-Momoyama-Zeit (1574 bis 1603) – sah die weitere Konsolidierung der Macht. Nach dem Tod Oda Nobunagas übernahm Toyotomi Hideyoshi die Kontrolle, gefolgt von Tokugawa Ieyasu. Letzterer begründete – bereits nach dem Tod Sen-no Rikyūs – das Tokugawa-Shogunat, das Japan bis zur Meiji-Restauration 1868 beherrschte.

Trotz seiner Herkunft aus der Kaufmannskaste spielte Sen-no Rikyū in dieser turbulenten Zeit eine zentrale Rolle am Hofe. Er war zuerst als Teemeister und Berater für Oda Nobunaga, später für Toyotomi Hideyoshi tätig. Beide setzten die japanische Teezeremonie gezielt als politisches und diplomatisches Werkzeug ein, um Allianzen zu schmieden und ihre Macht zu festigen. Sen-no Rikyūs einflussreiche Stellung und seine Nähe zu den mächtigsten Kriegsherren der Epoche wurden ihm am Ende jedoch zum Verhängnis. Die genauen Gründe für seinen Freitod durch Seppuku sind bis heute nicht vollständig geklärt. Das Sen-no Rikyū Schicksal bleibt ein faszinierendes und zugleich tragisches Kapitel der japanischen Geschichte.

Die unruhigen politischen Verhältnisse und die ständigen kriegerischen Auseinandersetzungen der Sengoku-Zeit prägten zweifellos das Leben von Sen-no Rikyū. Seine Reduktion auf ein minimalistisches Ambiente und die Betonung von Friedlichkeit und Stille in der Teezeremonie können als bewusster Gegenpol zur Gewalt und Unsicherheit seiner Zeit verstanden werden. Außerdem integrierte Sen-no Rikyū stärker als seine Vorgänger den Zen-Buddhismus und das Samurai-Ethos in die von ihm kodifizierte Form der Teezeremonie.

Kontroversen und das tragische Ende: Konflikte und Tod von Sen-no Rikyū

Sen-no Rikyū beging am 21. April 1591 auf Befehl seines Herrn Toyotomi Hideyoshi ehrenhaften Seppuku – den ritualisierten Selbstmord japanischer Männer. Warum genau Hideyoshi diesen drastischen Schritt gegen einen seiner langjährigen Berater und engen Vertrauten anordnete, ist bis heute nicht abschließend geklärt. Historiker diskutieren mehrere mögliche Ursachen für das tragische Sen-no Rikyū Schicksal.

Neben klassischen Palastintrigen könnte der zunehmende Einfluss Sen-no Rikyūs am Hof eine Rolle gespielt haben. Möglicherweise sah Hideyoshi den berühmten Teemeister nicht mehr als notwendig an, da er seine Macht gefestigt und die zentrale Führung Japans weitgehend konsolidiert hatte.

Natürlich ranken sich zahlreiche Legenden um den Befehl und den Freitod des Teemeisters. Eine der bekanntesten Überlieferungen besagt, dass Sen-no Rikyū gemeinsam mit den Kaufleuten von Sakai eine große Summe Geld für den Ausbau des Tores des Daitoku-ji Tempels spendete. Daraufhin wurde im oberen Stockwerk des Tores eine Statue von Sen-no Rikyū aufgestellt. Da Hideyoshi den Daitoku-ji häufig besuchte, soll er erzürnt gewesen sein, „unter den Füßen“ seines Untergebenen das Tempeltor passieren zu müssen. Der Zorn darüber soll schließlich zu dem Todesbefehl geführt haben.

Andere Legenden behaupten, Sen-no Rikyū habe seinem Herrn bei dessen Kriegsplänen widersprochen oder die Avancen Hideyoshis gegenüber seiner Tochter abgewehrt. Gesichert ist lediglich, dass später eine geköpfte Statue von Sen-no Rikyū im Kamo-Fluss gefunden wurde. Kopf und Rumpf werden bis heute getrennt in den Familienschreinen der Urasenke und Omotesenke aufbewahrt und ausgestellt.

Als letzten Akt vor seinem Seppuku hielt Sen-no Rikyū eine letzte Teezeremonie ab. Umgeben von seinen treuesten Schülern, verschenkte er bei dieser Zeremonie seine kostbaren Teeutensilien an die Anwesenden – bis auf seine eigene Chawan (Teeschale), die er am Ende der Zeremonie zerschlug. Einer seiner Schüler blieb anschließend bei ihm, um als Zeuge und Assistent bei seinem rituellen Freitod zu fungieren.

-

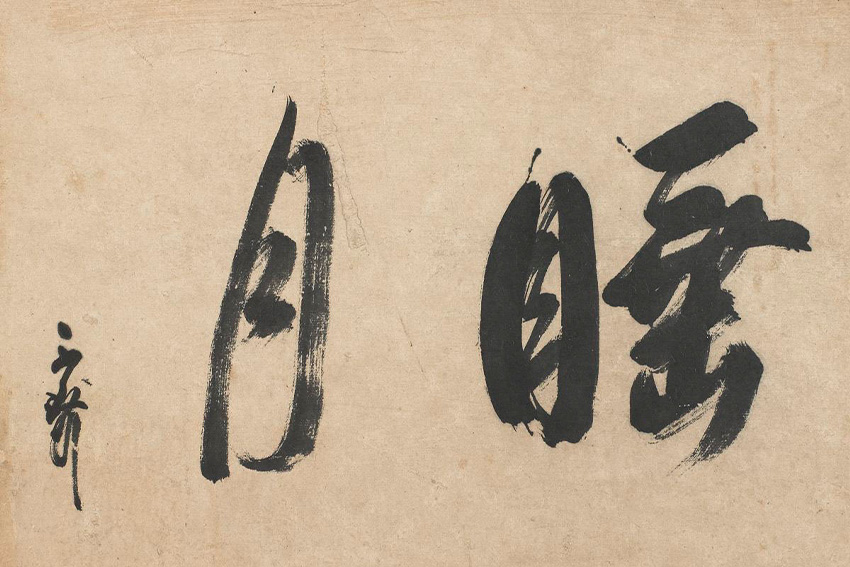

Suigetsu (Berauscht vom Mond) Papierrolle für eine Teezeremonie von Sen no Rikyū, ca. 1575

Foto © Sen no Rikyū - Sean Pathasema, Public Domain

Das bleibende Erbe von Sen-no Rikyū: Einfluss auf die Teezeremonie und Nachwelt

Mit dem Tod von Sen-no Rikyū endete zwar sein Leben, doch die Wirkung seiner Lehren begann erst richtig. Seine Nachkommen begründeten die drei großen Teeschulen Japans: die Omotesenke, die Urasenke und die Mushakōjisenke. Diese Familienlinien tragen bis heute zur Bewahrung und Weiterentwicklung der Tradition bei, die auf Sen-no Rikyū Wabi Sabi und den Prinzipien des Wabi-Cha basieren.

Selbst Toyotomi Hideyoshi, der den Todesbefehl gegen ihn gegeben hatte, soll seine Entscheidung bald bereut haben. Es heißt, er habe den Bau seiner prächtigen Residenz in Fushimi so gestalten lassen, dass deren Architektur und Innenausstattung dem Geschmack Sen-no Rikyūs entsprochen hätten.

Neben den drei Sen-Familien führten auch Schüler und Nachfolger seine Lehren weiter. Der bekannte Teemeister Furuta Oribe sowie Kobori Enshū, der später den dritten Shogun der Tokugawa-Dynastie unterrichtete, trugen wesentlich dazu bei, die von Sen-no Rikyū kodifizierten Regeln und Werte zur Grundlage der japanischen Teezeremonie zu machen.

Auch wenn die japanische Teezeremonie auf den Lehren von Sen-no Rikyū basiert, ist sie keineswegs in der Vergangenheit erstarrt. Jede der drei Teeschulen entwickelte im Laufe der Jahrhunderte eigene Ausprägungen und Schwerpunkte. Dennoch bleibt der Geist von Sen-no Rikyū in jeder Zeremonie spürbar.

Die Teezeremonie behielt bis in die Gegenwart ihre kulturelle Bedeutung in Japan. Auch wenn sie für manche wie aus einer anderen Zeit erscheinen mag, bleibt sie ein zentraler Bestandteil der japanischen Kultur. Darüber hinaus inspiriert die Figur des legendären Teemeisters immer wieder Künstler, Autoren und Filmemacher. Besonders Sen-no Rikyū Filme und Sen-no Rikyū Bücher widmen sich seinem faszinierenden Leben und Wirken.

Gedenkstätten und Museen: Orte, die Sen-no Rikyū gewidmet sind

Einem so einflussreichen Meister wie Sen-no Rikyū sind in Japan zahlreiche Gedenkstätten und Museen gewidmet. Besonders bedeutend sind seine Geburtsstadt Sakai und die alte Kaiserstadt Kyoto.

In Sakai befindet sich im Sakai Park das rekonstruierte Geburtshaus von Sen-no Rikyū. Es wurde im traditionellen Stil erbaut und ist heute für Besucher zugänglich. Dort haben Sie die Möglichkeit, an einer (verkürzten) japanischen Teezeremonie teilzunehmen – ein einzigartiges Erlebnis, das Ihnen einen unmittelbaren Zugang zu Sen-no Rikyūs Welt eröffnet.

Ebenfalls in Sakai liegt die Sakai Plaza of Rikyu and Akiko, ein Museum, das sich zwei der bekanntesten Persönlichkeiten der Stadt widmet: Sen-no Rikyū und der Dichterin sowie frühen Feministin Yosano Akiko. Auch hier können Besucher an einer Teezeremonie teilnehmen und mehr über die Geschichte und das kulturelle Erbe Sakais erfahren.

In Kyoto sticht besonders der Myōki-an-Tempel mit dem berühmten Taian-Teeraum hervor, den Sen-no Rikyū selbst entworfen hat. Er gilt als architektonisches Meisterwerk des Wabi-Cha. Ein weiterer wichtiger Ort ist der Daitoku-ji Tempelkomplex. Hier steht nicht nur eine Statue des Teemeisters, sondern auch sein Grab befindet sich im Untertempel Jukōin. Dieser Tempel dient bis heute als Haustempel der drei großen Teeschulen – Omotesenke, Urasenke und Mushakōjisenke. Am 28. eines jeden Monats wird hier im Wechsel ein Erinnerungsgottesdienst zu Ehren von Sen-no Rikyū abgehalten.

Diese Stätten sind nicht nur touristische Ziele, sondern auch spirituelle Orte, die dem Andenken an einen der einflussreichsten Gestalter der japanischen Kultur gewidmet sind. Wer sich für die Geschichte der japanischen Teezeremonie, für Wabi-Sabi oder die Philosophie von Sen-no Rikyū interessiert, findet hier authentische Orte der Begegnung mit dieser einzigartigen Kulturtradition.

Sen-no Rikyū in der modernen Kultur: Literatur, Film und Kunst

Sen-no Rikyū ist in der modernen japanischen Kultur eine wiederkehrende Gestalt. Seine Persönlichkeit und sein Vermächtnis wurden vielfach in Literatur, Film und Kunst verarbeitet. Besonders die Tragik des Sen-no Rikyū Schicksals inspiriert bis heute Künstler, Schriftsteller und Regisseure.

In mehreren Sen-no Rikyū Filmen wird seine Figur mehr oder weniger ausführlich dargestellt. Dazu gehören:

- Rikyū (1989) – ein Filmklassiker, der das Leben des Teemeisters eindrucksvoll inszeniert.

- Rikyū ni Tazuneyo (利休にたずねよ, dt.: Frag dies Rikyū, 2013) – ein moderner Spielfilm, der die spirituelle Tiefe seines Lebenswerks thematisiert.

- Tod eines Teemeisters (千利休 本覺坊遺文, 1989) – ein weiteres Filmdrama, das den letzten Tagen Sen-no Rikyūs gewidmet ist.

- Hana Ikusa (花戦さ, dt.: Krieg der Blumen, 2017) – ein historischer Film, der die kulturelle Bedeutung der Teezeremonie im politischen Kontext der Sengoku-Zeit

In der Welt der Computerspiele taucht Sen-no Rikyū ebenfalls auf. Seit 2022 ist er eine spielbare Figur im Handy-Rollenspiel Fate/Grand Order (FGO). Außerdem erscheint er in der japanischen Spielreihe Sengoku Basara (戦国BASARA), in die er mit dem vierten Teil der Serie im Jahr 2015 integriert wurde.

In der Literatur gibt es zahlreiche Biografien und erzählerische Bearbeitungen seines Lebens. Viele dieser Werke dienten als Vorlage für die oben genannten Sen-no Rikyū Filme. Eine besondere Stellung nimmt zudem die preisgekrönte Manga-Serie Hyouge Mono (へうげもの) ein. Diese Geschichte spielt während der Sengoku-Zeit und thematisiert die enge Verbindung zwischen Teekultur und japanischer Politik. Auch Sen-no Rikyū ist darin eine zentrale Figur.

Rikyūs sieben hochrangige Schüler: Die Rikyū Shichitetsu

Die Rikyū Shichitetsu (利休七哲), übersetzt als die „Sieben Weisen von Sen-no Rikyū“, waren seine sieben bedeutendsten Schüler. Sie waren allesamt hochrangige Generäle oder Daimyōs (Feudalherren) und lernten direkt von Sen-no Rikyū die Feinheiten der japanischen Teezeremonie. In gewisser Weise kann man sie als seine Gefolgsleute und wichtigsten Bewahrer seines Erbes betrachten.

Diese sieben Schüler spielten nach Rikyūs Tod eine zentrale Rolle bei der Tradierung und Weitergabe der von ihm kodifizierten Form des Wabi-Cha. Die Namen der Rikyū Shichitetsu lauten:

- Maeda Toshinaga

- Gamō Ujisato

- Hosokawa Tadaoki

- Furuta Oribe

- Makimura Toshisada

- Dom Justo Takayama

- Shimayama Munetsuna

Unter ihnen wurde besonders Furuta Oribe ein weithin angesehener Teemeister, der nicht nur die Lehren Sen-no Rikyūs weiterführte, sondern sie auch eigenständig entwickelte.

Wabi-cha und seine Weiterentwicklung: Die Perfektion des Wabi-Stils

Wabi-cha (わび茶、侘茶、侘び茶) ist die Form der japanischen Teezeremonie, die im Dekor wie im Geist die Einfachheit und Schlichtheit zelebriert. Diese Ausrichtung wird insbesondere mit Sen-no Rikyū Wabi Sabi in Verbindung gebracht. Bis heute ist Wabi-cha die am weitesten verbreitete Form der Teezeremonie.

Die Ursprünge des Wabi-cha reichen jedoch weiter zurück. Sie beginnen bei Murata Shuko, der als erster die Idee einführte, die Teezeremonie in einer strohgedeckten Hütte abzuhalten. Auch setzte er grobe, unregelmäßige Keramikgeschirre ein – im Geiste des Wabi-Sabi. Sen-no Rikyū lernte diese Form des Wabi-cha von Takeno Jōō, einem Schüler Shukos, der die Ideen seines Lehrmeisters weiterentwickelte.

Schließlich perfektionierte Sen-no Rikyū das Wabi-cha. Er schuf die bis heute gültigen grundlegenden Regeln und verband die ästhetischen Prinzipien des Wabi-Sabi mit den spirituellen Lehren des Zen-Buddhismus. Diese Kombination prägte die japanische Teezeremonie in ihrer minimalistischen, meditativen Form und machte sie zu dem, was sie heute ist.

Der Einfluss des Zen-Buddhismus: Zen und die Teezeremonie

Der Einfluss des Zen-Buddhismus auf die japanische Teezeremonie ist von Beginn an tiefgreifend und untrennbar. Besonders im Wabi-cha wird diese Verbindung deutlich, denn es postuliert: Zen und Tee sind eins. Der Sadō – der „Weg des Tees“ – ist zugleich ein Zen-Weg, der zur Erleuchtung führen kann.

Die Ursprünge der Teezeremonie liegen im klösterlichen Leben buddhistischer Tempel. Dort diente der Tee nicht nur der körperlichen Erfrischung, sondern unterstützte auch die Meditation. Wer sich auf die Kunst der japanischen Teezeremonie spezialisiert, wandelt somit auf einem spirituellen Pfad zur inneren Erkenntnis – ganz im Sinne der Lehren des Zen-Buddhismus.

Diese enge Verbindung spiegelt sich auch im Leben von Sen-no Rikyū wider. Er lebte zweimal für längere Zeit in zen-buddhistischen Tempeln, darunter im berühmten Daitoku-ji in Kyoto. Die Erfahrungen und Lehren dieser Zeit beeinflussten seine Philosophie nachhaltig und prägten seine Interpretation der Teezeremonie.

Sen-no Rikyū Wabi Sabi, Wabi-cha und der Sadō sind daher nicht nur kulturelle Praktiken, sondern auch spirituelle Wege, die auf der tiefen Einheit von Zen-Buddhismus und Tee beruhen.

Das könnte Sie auch interessieren:

Das japanische Teehaus: Alles über Chashitsu für den Garten

Die Ästhetik der traditionellen Sukiya-Zukuri-Architektur in Japan

Senchado - Eine Variante der japanischen Teezeremonie

Titelfoto © Anonymous, Sen no Rikyu (Masaki Art Museum), gemeinfrei Wikimedia Commons

Passende Artikel

Teebecher 'Kobaltblau', leicht gekrümmt

Ein Teebecher aus Naturstein in blau. Japanische Teebecher und Teeschalen - Japan ist ein Land der Tee-Liebhaber. Seit vielen Jahrhunderten spielt vor allem der Grüne Tee eine besondere Rolle. Neben dem in der Teezeremonie hauptsächlich verwendeten Matcha werden jährlich auch viele andere Teesorten angebaut, verarbeitet, und genossen: z.B. Sencha, Kukicha, Genmaicha, oder Bancha. Eines der wichtigsten Utensilien beim Genuss von Tee ist...

11,00 € *

Yuzamashi Chasho

Abkühlgefäß in Weiß mit einem Fassungsvermögen von 75 ml. Das Yuzamashi ist wortwörtlich ein Gefäß zum Abkühlen heißen Wassers. Viele japanische Grüntees sollten nicht mit kochendem Wasser zubereitet werden, da dieses die Blätter beschädigt und sich der Geschmack nicht entfalten kann. Deshalb wird oft das kochende/heiße Wasser aus dem Kessel zuerst in ein Yuzamashi...

21,50 € *

Kommentar schreiben