Wenn Schweigen weh tut: Ijime – das Mobbing-Problem in Japans Schulen

Mobbing ist ein globales Phänomen – doch in Japan trägt es einen spezifischen Namen, der das Wesen und die Tiefe dieses Problems präzise erfasst: Ijime (いじめ). Das japanische Wort stammt vom Verb ijimeru, was so viel bedeutet wie „quälen“ oder „misshandeln“.

Anders als das westliche Verständnis von Mobbing, das oft spontane oder sichtbare Konflikte meint, beschreibt Ijime ein systematisches, wiederholtes Verhalten, bei dem ein Opfer über längere Zeit psychisch, sozial oder körperlich ausgegrenzt und erniedrigt wird.

Laut einer umfassenden Studie zur Japan Ijime Scale (JaIS) berichten fast 40 Prozent der japanischen Schüler alle zwei bis drei Monate von Mobbing-Erfahrungen, während fast zwölf Prozent selbst als Täter oder Täter–Opfer in Erscheinung treten.

Diese Zahlen belegen: Ijime ist kein Randphänomen – es betrifft jeden dritten bis vierten Schüler. Die Tragweite wird deutlich: Lehrer, Eltern und politische Entscheider stehen in der Pflicht – und Sie als Leser werden erkennen, wie dringend Aufklärung und Handeln sind.

- Wer nicht dazugehört, wird schnell zum Ziel. Ijime beginnt oft dort, wo Konformität zur Pflicht wird.

Foto von Bo Peng auf Unsplash

Was genau ist Ijime – und warum ist es so gefährlich?

Die klassische Definition von Dan Olweus nennt drei Schlüsselkriterien für Mobbing: Absicht, Wiederholung und Machtungleichgewicht. Japanische Forscher haben dies mit der JaIS Studie systematisch untersucht. Das Ergebnis:

„Mobbing (Ijime) ist eine Handlung mit der Absicht, zu verletzen, bei der ein Machtungleichgewicht besteht und die einen wiederholenden Charakter hat.“

Demnach ist Ijime nicht nur ein einmaliger Streit, sondern ein andauerndes, gezieltes Verhalten mit Machtaspekt – tief verwurzelt in den sozialen Strukturen der Schule.

Ijime im Klassenzimmer: Wenn Ausgrenzung zum Alltag wird

In Japans Schulen überwiegen subtilere Formen des Mobbings wie Ausgrenzung, Gerüchte und psychischer Druck. Physische Angriffe existieren, spielen jedoch oft eine untergeordnete Rolle.

Gruppendynamiken und Klassenklima

Eine Feldstudie mit 30 Neuntklässlern zeigte deutlich: Ijime ist stark geprägt durch komplexe Mechanismen innerhalb der Klasse. Gruppenziele, Cliquenrollen und Klassenhierarchien tragen entscheidend dazu bei.

Unterschied zum westlichen Mobbing

Im Gegensatz zu vielen westlichen Ländern, wo Mobbing auch außerhalb der Klasse auftritt, findet Ijime meist innerhalb der festen Klassenstruktur statt – über Tage, Wochen oder Monate hinweg.

Ursachen und kulturelle Hintergründe Mobbing in Japan

Warum ist Ijime so tief im japanischen Schulalltag verankert? Die Antwort liegt nicht nur im Verhalten einzelner Kinder – sondern in einem kulturellen Gefüge, das Anpassung über Individualität stellt.

In Japan gilt das Ideal des „Wa“ (和) – der sozialen Harmonie. Es prägt Familien ebenso wie Klassenzimmer und Büros. Doch Harmonie hat ihren Preis: Wer aus der Reihe tanzt, wer anders denkt, aussieht oder fühlt, bringt das Gleichgewicht ins Wanken – und wird nicht selten zum Ziel von Ausgrenzung.

In einer Welt, in der Anderssein schnell als Störung empfunden wird, beginnt Ijime oft leise – und entfaltet doch eine zerstörerische Kraft.

Kollektivismus und Homogenität

Ein zentraler Faktor ist die kollektivistische Ausrichtung der japanischen Kultur. Die Anthropologin Rebecca S. Martinez (Goldsmiths University, London) beschreibt in ihrer Feldstudie:

„In einer stark gruppenzentrierten Gesellschaft wie Japan fällt jedes individuelle Verhalten außerhalb der Norm schnell auf – und wird im schulischen Kontext oft mit Ausgrenzung beantwortet.“

Schon kleine Abweichungen – etwa durch Kleidung, Sprache, Mimik oder Herkunft – können dazu führen, dass Schüler zum Ziel von Ijime werden. Besonders betroffen: Kinder mit ausländischem Hintergrund, Schüler und Schülerinnen aus einkommensschwachen Haushalten oder solche, die sich geschlechtlich oder sexuell nicht in traditionelle Rollenbilder fügen.

Strukturen, die Ijime in Japan begünstigen

Hinzu kommt das fest strukturierte Schulsystem: Klassenverbände bleiben über Jahre bestehen, Mitschüler sind oft gezwungene soziale Partner. Der Druck, sich der Gruppe unterzuordnen, ist enorm – ebenso wie die Angst, selbst zum Außenseiter zu werden.

Auch Lehrkräfte sind oft überfordert. Studien belegen, dass nur etwa zehn Prozent der tatsächlichen Ijime-Fälle erkannt oder gemeldet werden. In vielen Schulen fehlt es an geschultem Personal, Vertrauen der Schüler – oder schlicht an Zeit.

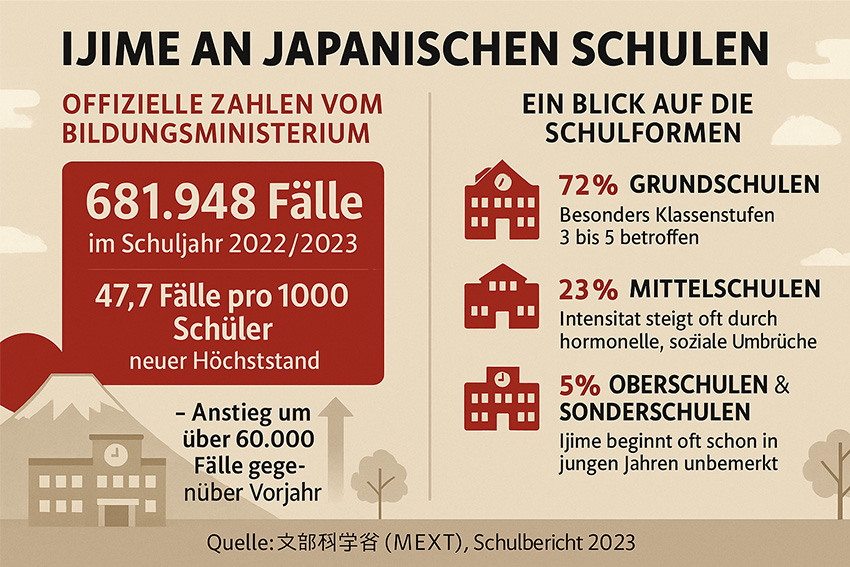

Statistiken & Reichweite Mobbing in Japan

Wie weit verbreitet ist Ijime wirklich? Die Antwort ist erschreckend – und lässt dennoch Raum für Zweifel, denn die Dunkelziffer dürfte weitaus höher liegen als die offiziellen Zahlen vermuten lassen.

-

Erschreckende Zahlen: Japans Schulsystem hat ein Mobbing-Problem.

Offizielle Zahlen vom Bildungsministerium

Laut dem Annual Report 2023 des japanischen Bildungsministeriums (文部科学省, MEXT) wurden im Schuljahr 2022/2023 fast 700.000 Fälle von Ijime an japanischen Grund-, Mittel- und Oberschulen erfasst. Das entspricht einer Rate von fast 50 Fällen pro 1.000 Schüler – ein neuer Höchststand. Gegenüber dem Vorjahr bedeutet das einen Anstieg um über 60.000 Fälle. (Quelle: 文部科学省 (MEXT), Schulbericht 2023)

Ein Blick auf die Schulformen

- Grundschulen: 72 % aller gemeldeten Ijime-Fälle betreffen Grundschulen – besonders Klassenstufen 3 bis 5.

- Mittelschulen: 23 % entfallen auf Mittelschulen. Die Intensität steigt hier oft, auch durch hormonelle und soziale Umbrüche.

- Oberschulen & Sonderschulen: Die restlichen 5 % entfallen auf höhere Bildungseinrichtungen.

Die besonders hohe Zahl in den unteren Klassenstufen lässt vermuten, dass Ijime bereits in sehr jungen Jahren beginnt – oft unbemerkt von Eltern und Lehrkräften.

Ijime bleibt oft unentdeckt

So deutlich die Zahlen auch wirken – sie erzählen nur einen Teil der Wahrheit. In einer Querschnittstudie mit über 4.000 Schülern der Mittelstufe, veröffentlicht auf ResearchGate, gaben 42 % der Schüler an, im letzten Halbjahr mindestens einmal gemobbt worden zu sein – mehr als doppelt so viele wie offiziell erfasst.

Diese Diskrepanz erklärt sich durch mehrere Faktoren:

- Mangelndes Vertrauen in Lehrer oder Schulleitung

- Schamgefühl der Betroffenen

- Verharmlosung durch das Umfeld („Das ist doch nur ein Streit“)

- Fehlende Standards für die Erfassung von Ijime

Dunkelziffer laut JaIS besonders hoch

Die Japan Ijime Scale (JaIS) bestätigt die Vermutung: Nur ein Bruchteil der Fälle wird gemeldet, da viele Schüler befürchten, dass sich die Lage durch Offenlegung noch verschlimmern könnte.

„Mobbing zu melden wird als riskanter Schritt wahrgenommen. Betroffene befürchten häufig Rache oder weitere Ausgrenzung.“

Auszug aus einer JaIS-Studie, publiziert auf PMC / NIH

Sie sehen: Ijime ist kein Randproblem. Es ist ein strukturelles Phänomen, das alle Ebenen des japanischen Schulsystems betrifft. Und während Zahlen Klarheit schaffen können, ist es die persönliche Dimension – die Schicksale hinter den Statistiken –, die wirklich zum Nachdenken anregt.

Auswirkungen auf Opfer – Wenn Ijime Narben hinterlässt

Ijime endet nicht mit dem Klingeln zur Pause. Was mit Worten, Ignoranz oder subtiler Ablehnung beginnt, hinterlässt oft bleibende Spuren – psychisch, sozial, manchmal sogar körperlich. Viele der betroffenen Kinder und Jugendlichen tragen diese Erfahrungen über Jahre mit sich – oft unbemerkt vom Umfeld.

- Abseits und unbeachtet – ein eindringliches Sinnbild für Ijime, das leise und verletzende Mobbing in Japans Schulen.

Foto von cottonbro studio

Psychische Folgen: Die unsichtbare Verletzung

Eine vielzitierte Studie aus dem Jahr 2022, veröffentlicht in Frontiers in Psychology, untersucht die psychischen Langzeitfolgen bei über 3.000 Schülern aus ganz Japan. Die Ergebnisse sind alarmierend:

„Opfer von Mobbing zeigten deutlich erhöhte Symptome von Depression, Angstzuständen und Anzeichen posttraumatischer Belastung. Diese Auswirkungen hielten selbst dann an, wenn elterliche Unterstützung oder Schulzufriedenheit berücksichtigt wurden.“

– Takeuchi et al., 2022, Frontiers in Psychology / PMC9635809

Die Studienautoren betonen: Selbst Schüler, die in einem stabilen Elternhaus leben, entwickeln depressive Symptome, Schlafstörungen und soziale Ängste, wenn sie über längere Zeit Ijime ausgesetzt sind. In besonders schweren Fällen berichten Betroffene von Suizidgedanken, Selbstverletzung oder dem Wunsch, „zu verschwinden“.

Futōkō – wenn Kinder nicht mehr zur Schule gehen

Eine der häufigsten direkten Folgen ist das Phänomen Futōkō (不登校) – wörtlich „Nicht-zur-Schule-gehen“. Laut einer MEXT-Erhebung aus dem Schuljahr 2023 verweigerten über 299.000 Schüler (vor allem der Sekundarstufe I) für mehr als 30 Tage den Schulbesuch – der höchste jemals gemessene Wert.

Viele dieser Kinder ziehen sich vollständig zurück. Sie entwickeln soziale Phobien, vereinsamen, verlieren den Anschluss – nicht nur an den Unterricht, sondern an das Leben selbst.

Ein ehemaliger Schüler berichtet in einem Interview:

„Ich war in der 7. Klasse. Jeden Tag gab es einen neuen Trick – jemand versteckte meine Schuhe, schüttete Milch in mein Heft. Ich sagte nichts, ging einfach nicht mehr zur Schule. Fünf Jahre lang.“

– Anonymisierte Quelle aus einem Interview mit NHK Special.

Hikikomori – Wenn Kinder ganz verschwinden

Viele Kinder, die wegen Ijime nicht mehr zur Schule gehen (Futōkō), ziehen sich nicht nur vom Unterricht zurück – sondern aus dem Leben. Aus Schulverweigerung kann Isolation werden.

Nicht selten führt der stille Rückzug in ein anderes japanisches Phänomen: Hikikomori – Menschen, die sich über Monate oder Jahre komplett aus der Gesellschaft ausklinken.

Was mit Mobbing beginnt, endet manchmal in völliger Unsichtbarkeit.

???? Lesen Sie mehr im Blogbeitrag:

Hikikomori – Warum sich Japaner aus der Gesellschaft zurückziehen

Suizid – der traurige Extremfall

So schwer es fällt: Kein Kapitel über Ijime kommt ohne die Thematik Suizid aus. Die Zahlen sprechen eine klare Sprache. Laut der National Police Agency nahmen sich im Jahr 2023 insgesamt 479 Kinder und Jugendliche unter 20 Jahren das Leben – ein Teil davon nachweislich infolge von Mobbing in der Schule.

In vielen Fällen hinterlassen die Betroffenen Abschiedsbriefe, die weder Wut noch Anklage enthalten – sondern vor allem Erschöpfung.

Die Regierung reagierte in mehreren Fällen mit Sonderkommissionen und Disziplinarmaßnahmen für Schulen. Doch viele Experten – darunter auch Dr. Michiko Ueno, Mitglied der „Japan Association for Suicide Prevention“ – kritisieren:

„Unsere Reaktionen kommen zu spät. Es reicht nicht, erst nach dem Tod zu handeln. Wir müssen das Schweigen vorher brechen.“

Was bleibt?

Ijime verletzt. Nicht nur an der Oberfläche. Nicht nur für den Moment. Es formt Lebenswege, bricht Vertrauen, zerstört Selbstbilder. Wer diese Strukturen versteht, wird begreifen, warum Prävention keine Kür ist – sondern Pflicht.

Reaktionen von Schule, Gesellschaft & Politik in Japan

Ijime ist kein neues Problem – aber es wird in Japan erst seit den 1980er-Jahren systematisch erfasst. Seither haben sich staatliche und zivilgesellschaftliche Reaktionen verändert – mal zögerlich, mal mutiger. Doch reicht das, was bisher geschieht?

Der politische Rahmen: Ijime ist „nicht zu dulden“

Das japanische Bildungsministerium (文部科学省, MEXT) verfolgt offiziell eine Null-Toleranz-Strategie. In den „Grundsätzen zur Prävention und Bekämpfung von Ijime“ heißt es:

„Ijime ist – ausnahmslos – in keiner Form zu akzeptieren.“

Quelle: Cabinet Secretariat – Regierungsbericht zur Ijime-Prävention, 2023

Die rechtliche Grundlage bildet das Gesetz zur Förderung von Maßnahmen gegen Mobbing in Schulen (いじめ防止対策推進法), das seit 2013 verbindliche Standards für Schulen setzt:

- Meldepflicht schwerer Fälle

- Einrichtung von Ijime-Präventions-Teams

- Dokumentation aller Vorfälle

- Konsequenzen bei Untätigkeit

Die Realität im Schulalltag: Zwischen Engagement und Schweigen

Viele Schulen versuchen gegenzusteuern – mit Klassengesprächen, Anti-Mobbing-Wochen und der Einbindung von Schulpsychologen. Doch in der Realität bleibt der Umgang mit Ijime oft zögerlich und unzureichend.

Lehrkräfte stehen unter Druck, vielen fehlt die Zeit oder das nötige Wissen, um frühzeitig einzugreifen. Hinzu kommt die Angst, das Ansehen der Schule zu gefährden – niemand spricht gern offen über Mobbing, schon gar nicht, wenn es das eigene Klassenzimmer betrifft.

Eine Umfrage unter 500 Lehrkräften zeigt deutlich: Nur 14 Prozent fühlen sich ausreichend vorbereitet, um Ijime rechtzeitig zu erkennen und wirkungsvoll zu handeln. Das bedeutet auch: Die meisten fühlen sich allein.

Expertenmeinung: Prävention statt Strafe

Die NGO 子どもいじめ防止学会 (Japanische Gesellschaft zur Verhinderung von Ijime) kritisiert, dass viele Maßnahmen reaktiv und zu spät erfolgen. In ihrem Positionspapier fordert sie:

„Effektive Prävention basiert nicht auf Bestrafung, sondern auf Erziehung zur Empathie, Förderung sozialer Kompetenzen und der Bereitschaft zum offenen Dialog.“

Quelle: cas.go.jp / ijimeboushi.org, Bericht 2023

Auch das Kinderministerium (子ども家庭庁), erst 2022 gegründet, setzt verstärkt auf interdisziplinäre Arbeit: Psychologen, Juristen, Pädagogen und Sozialarbeiter analysieren besonders schwere Fälle und erarbeiten Handlungsempfehlungen.

Zivilgesellschaft und Medien

Immer mehr Initiativen versuchen, das Schweigen zu brechen. Organisationen wie Save the Children Japan, Kokoro no Kizuna oder Voice Up Japan geben betroffenen Schülern eine Stimme – und vor allem Hoffnung. Sie schaffen anonyme Online-Beratungsstellen, organisieren Peer-Workshops und starten mutige Kampagnen auf Social Media, etwa unter dem Hashtag #いじめ防止週間 (#AntiMobbingWoche).

Auch Japans Medien beginnen hinzusehen: Sender wie NHK und Zeitungen wie die Asahi Shimbun greifen das Thema immer häufiger auf – besonders dann, wenn ein junger Mensch sich das Leben genommen hat. Dann wird für einen Moment sichtbar, was sonst oft im Verborgenen bleibt.

Prävention und Lösungsansätze – Wege aus der Spirale

Ijime ist kein Naturgesetz – es ist erlerntes Verhalten. Und was erlernt ist, kann verändert werden. Das ist der zentrale Gedanke moderner Präventionsstrategien in Japan. Doch wie gelingt es, in einer Kultur, die so stark auf Harmonie, Schweigen und Gruppenzugehörigkeit setzt, nachhaltig gegen Mobbing vorzugehen?

Schule als Schlüssel zur Veränderung

Laut dem japanischen Bildungsministerium beginnt echte Prävention nicht beim ersten Vorfall – sondern viel früher: im täglichen Miteinander. „Ijime muss vor allem präventiv verhindert werden – das ist der wichtigste Punkt“, heißt es im aktuellen Leitfaden für Schulen (MEXT 2024).

Regelmäßige Klassengespräche, soziales Lernen, klare Regeln gegen Ausgrenzung und gut geschulte Lehrkräfte – das sind keine Extras, sondern Voraussetzungen für ein sicheres Lernumfeld.

Wie wirksam das sein kann, zeigt ein Projekt in Saitama: Dort sank die Ijime-Quote um 38 Prozent, nachdem ein verbindliches Peer-Support-System eingeführt wurde. Ein starkes Zeichen dafür, dass Schule mehr sein kann als Lernort – nämlich ein Ort der Zugehörigkeit.

Psychologische Hilfe: Wenn Zuhören den Unterschied macht

Immer mehr Schulen holen sich Unterstützung von außen – Schulpsychologen, Sozialarbeiter und Krisenteams, die früh da sind, wenn Kinder ins Schweigen kippen. Doch noch fehlt es an Kapazitäten, nicht jede Schule hat Zugang zu professioneller Hilfe.

Ein Lichtblick: Das Programm „Kimochi no Hiroba“ – auf Deutsch: „Platz für Gefühle“ – an Grundschulen in Osaka. In kleinen Gruppen lernen Kinder, über Emotionen zu sprechen, Perspektiven zu wechseln und mit Konflikten umzugehen. Es sind keine großen Reden, sondern kleine Gespräche, die Sicherheit schaffen. Sprechstunden finden ohne Hürden statt – offen, kindgerecht, ehrlich.

Eltern – Teil des Problems, Teil der Lösung

Auch zu Hause entscheidet sich, ob Ijime sichtbar wird – oder verdrängt. Manche Eltern hören nicht hin, andere geben vorschnell Schuld. Deshalb setzen moderne Präventionskonzepte auf Aufklärung: Elternabende, Broschüren mit echten Fallbeispielen, Online-Seminare, die zeigen, worauf es ankommt.

Denn nur wenn Schule und Familie zusammenarbeiten, haben Kinder die Chance, sich zu öffnen – bevor es zu spät ist.

Was wirkt wirklich?

Strafen allein ändern wenig. Wer Ijime wirklich verhindern will, braucht mehr als Regeln und Konsequenzen – es braucht Vertrauen, Mut und Beziehung.

Veränderung beginnt dort, wo Kinder sich sicher fühlen, wo Lehrkräfte nicht wegsehen, sondern handeln, und wo Zivilcourage nicht bestraft, sondern gestärkt wird.

„Es braucht ein System, das nicht nur Schutz bietet, sondern auch zur Reifung sozialer Intelligenz beiträgt.“

– Prof. Yasushi Kikuchi, Tokyo Gakugei University

Es geht nicht nur darum, Mobbing zu stoppen. Es geht darum, eine Schule zu schaffen, in der Mitgefühl wächst – und Ausgrenzung keinen Platz hat.

Internationaler Kontext & Fazit – Was wir von Japan lernen können (und umgekehrt)

Mobbing betrifft Schulen überall auf der Welt. Doch der Blick nach Japan zeigt, wie tief kulturelle Werte das Problem prägen – und oft auch verschärfen.

In Deutschland geht es beim Mobbing meist um Konflikte zwischen Einzelnen oder kleinen Gruppen. In Japan dagegen steht oft die ganze Klasse gegen eine einzelne Person – leise, systematisch, tagtäglich. Der feste Klassenverband über Jahre lässt kaum Raum zum Ausweichen.

Auch der Umgang unterscheidet sich: Während westliche Schulen eher externe Hilfe suchen, bleibt in Japan vieles „intern“. Das führt zu hoher Dunkelziffer – und tragischen Folgen.

Was bleibt? Beide Länder haben Lösungen – und blinde Flecken. Wer genau hinsieht, kann lernen. Vor allem aber: handeln.

Was funktioniert – und was nicht

Japan zeigt eindrücklich, wie gefährlich es ist, wenn Schweigen zur Norm wird – aber auch, wie viel möglich ist, wenn Prävention ernst genommen wird. Dort, wo Schulen klare Regeln setzen, Hilfe sichtbar machen und Kinder ernst nehmen, geht die Zahl der Ijime-Fälle spürbar zurück.

Deutschland hat andere Stärken: Schulsozialarbeit, Krisenteams, Anti-Mobbing-Trainings – Strukturen, die in Japan oft noch fehlen. Beide Länder können voneinander lernen.

Ijime ist kein individuelles Versagen – es ist ein Systemproblem

Ijime entsteht nicht im luftleeren Raum. Es wächst in Klassenzimmern, die kein Vertrauen schaffen, in Kulturen, die anders sein nicht aushalten, und in Systemen, die wegssehen, wenn es unbequem wird.

Doch es gibt Hoffnung:

Wo Vielfalt zählt, wo Zuhören mehr wiegt als Strafen – dort beginnt Veränderung.

Und manchmal reicht ein einziger Mensch, der nicht wegschaut.

Und Sie?

Wenn Sie Kinder haben, unterrichten oder selbst einmal Opfer waren: Schauen Sie hin. Sprechen Sie darüber. Fördern Sie eine Kultur des Hinsehens, nicht des Wegduckens.

Denn Ijime ist kein fernöstliches Problem. Es ist ein menschliches.

Und nur gemeinsam finden wir den Ausweg.

Das könnte Sie auch interessieren:

Jugendliche in Japan: Zwischen Schulstress und Popkultur

Japans Bildungs- & Schulsystem einfach erklärt

Die größten Widersprüche in der japanischen Kultur, Gesellschaft und Mentalität

Jōhatsu – Warum Menschen in Japan freiwillig verschwinden

Titelfoto © cottonbro studio

Passende Artikel

Japanwelt Wundertüte "Fukubukuro" - Japan

Fukubukuro mit Thema Japan stehen für verschiedene Artikel aus dem Japanwelt-Sortiment. Sie erhalten ein gemischtes Set von japanischen Artikeln. Moderne und Tradition werden in den Glückstaschen vereint. Sie wissen zwar nicht, welche Artikel aus dem Japanwelt-Sortiment wirklich enthalten sind, Sie werden aber ein Schnäppchen machen. Der Warenwert der Lucky Bag übersteigt den Kaufpreis deutlich. Seit Beginn des 20....

Statt: 25,00 € * ab 20,00 € *

Inhalt: 9.0000

monbento Square 1,7 l - Die quadratische Bento Box Schwarz

Die monbento Square ist fast doppelt so groß wie die monbento Original und ist für den großen Hunger. Sie ist höher, so dass jedes Fach für bunte Salate und üppige belegte Brote geeignet ist. Auch ideal für das Familien-Picknick geeignet! Praktisch: Die Bento-Box Square beinhaltet eine separate Form, um Ihr Essen zu trennen und 2 unterschiedlich lange Gummibänder, für den Transport von einer...

ab 29,90 € *

Inhalt: 1.0000

Sonnenschirm Kirschblüte

Dieser japanische Sonnenschirm , auch Geisha-Schirm , ist nach traditioneller Art mit Papier bespannt, Stab und Rippen sind aus Bambus gefertigt. Der „ Wagasa “ ist mit dem traditionellem, japanischen Sakura Motiv bedruckt. Die Bespannung des Schirms ist nicht beschichtet und daher nicht wasserfest . Bitte verwenden Sie Ihren Wagasa daher nur bei trockenem Wetter. Produkteigenschaften Japanischer Sonnenschirm:...

35,00 € *

Inhalt: 1

Kommentar schreiben